胸悶、呼肌不順還手麻,復健卻沒效?小心可能是胸廓出口症候群!

郭小姐是20多歲的餐飲業從業人員,頸肩僵硬、手臂麻電斷斷續續發作大約半年,曾被診斷頸椎退化壓迫、腕隧道症候群,但是嘗試過拉脖子、手腕復健都沒什麼效果。在門診中我們做了一些檢查評估,其中在壓到她的「鎖骨下緣」時,郭小姐突然感覺到手臂明顯的電痛感,哎了一聲!

最後我們給她的診斷是「胸廓出口症候群」,與她工作時要長期單手持重(托盤、鍋具……等)造成頸肩姿勢不良、鎖骨周邊肌肉緊繃有關。也跟餐廳內用餐時間工作步調快、壓力大,造成呼吸模式不良有關。最後在結合矯正性運動「調整姿勢、訓練肌肉、學習呼吸」的幫助下逐漸痊癒!

什麼是胸廓出口症候群?為什麼復健拉脖子不會好?

「胸廓出口症候群」的英文是Thoracic Outlet Syndrome,簡稱 TOS,是個容易被忽略,但其實發生率很高的疾病!該怎麼判斷呢?

許多人會因為「胸廓出口症候群」常有「手麻」的症狀,反射性地覺得自己是頸椎退化,神經受到壓迫。除此之外,它也常表現出頸肩緊繃僵硬,甚至頸部到手臂的疼痛,更讓人容易聯想到頸椎問題!也有人會想到另一個也是以手麻為主要表現的疾病:腕隧道症候群。然而不管去復健拉脖子,或是手腕的復健,效果可能都不太理想!

這是因為「胸廓出口症候群」的病根不在頸椎或手腕,而是在「頸部外側」到「鎖骨周邊」的範圍。最直接的原因是鎖骨周邊的神經或血管受壓迫。

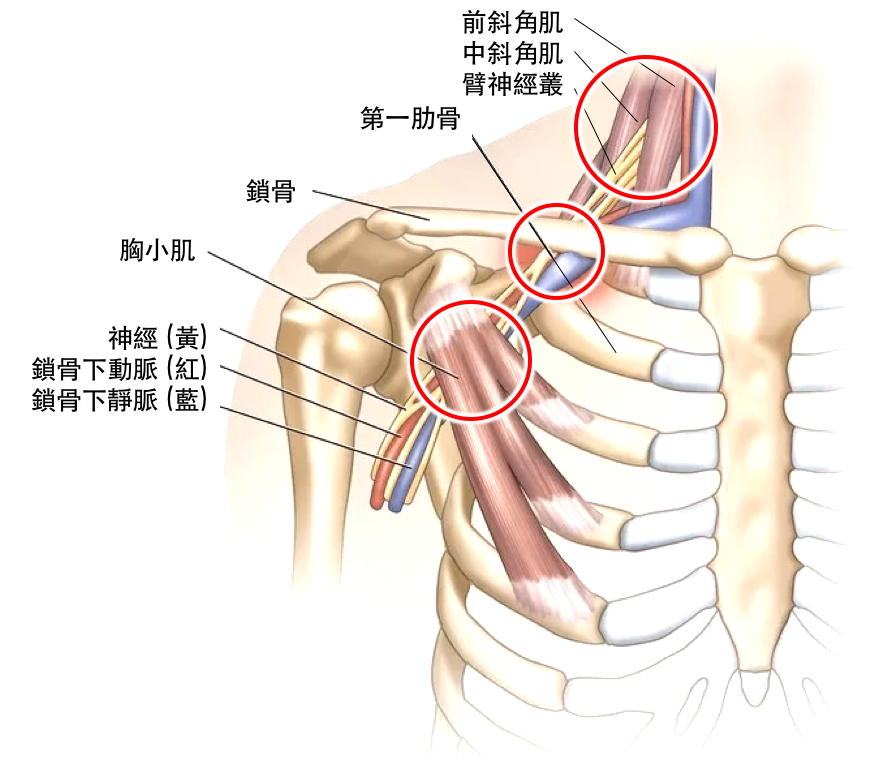

我們的頸部外側到鎖骨周邊就像是一個繁忙又複雜的「系統交流道」,許多大條的神經、血管在這個區域交錯、分支往手臂而去。偏偏這個繁忙的系統交流道後面還接著好幾個隧道、交通管制限制車流,就像「假日的國道5號」北宜高和雪隧!

這邊的系統交流道包括由頸椎分出來的「臂神經叢」,後續變成大家稍微熟悉一點的幾條上肢神經:正中神經、橈神經、尺神經,支配手臂、手掌;也包括主動脈分出來,供應上肢血流的「鎖骨下動(靜)脈」。這些神經、血管受到壓迫就會產生不舒服的症狀,就像假日塞在雪隧也讓人很不愉悅!

哪些位置會受到壓迫?為什麼容易發生在這些地方?

造成塞車的隧道、交管,沿著我們的鎖骨,短短不到一公尺就有三個!

第一個隧道在頸部側面,醫學上稱為「斜角肌間三角(interscalene triangle)」。這個區域的主角是負責維持頸部穩定、輔助呼吸的斜角肌,其中「前」斜角肌和「中」斜角肌之間有上面提到的臂神經叢與血管通過。當這兩條肌肉過度緊繃時,就像兩扇電動門往中間夾!卡在門縫中的神經與血管就會受到壓迫。

第二個隧道靠近鎖骨中段,醫學上稱為「肋骨鎖骨三角(costoclavicular triangle)」。這個區域的主角是「鎖骨」和「第一肋骨」,它們之間的空隙也是神經、血管的通道,如果空隙變小,同樣也會造成壓迫。其中最常見的原因還是和上面提到的「前、中斜角肌」有關。這兩條肌肉附著在第一肋骨上,當肌肉緊繃時可能會把第一肋骨往上拉,使肋骨與鎖骨間的空隙縮小而造成壓迫。

第三個隧道大約在鎖骨外下緣,醫學上稱為「胸小肌下間隙(sub-pectoralis minor space)」。這個區域的主角「胸小肌」和肋骨表面之間有個狹小的空間,就像吉他琴弦和面板之間的縫隙,這個隙縫就是神經、血管的通道。當胸小肌過度緊繃時,有可能使縫隙變小導致壓迫。

常見症狀有哪些?哪些症狀比較少見但要特別注意?

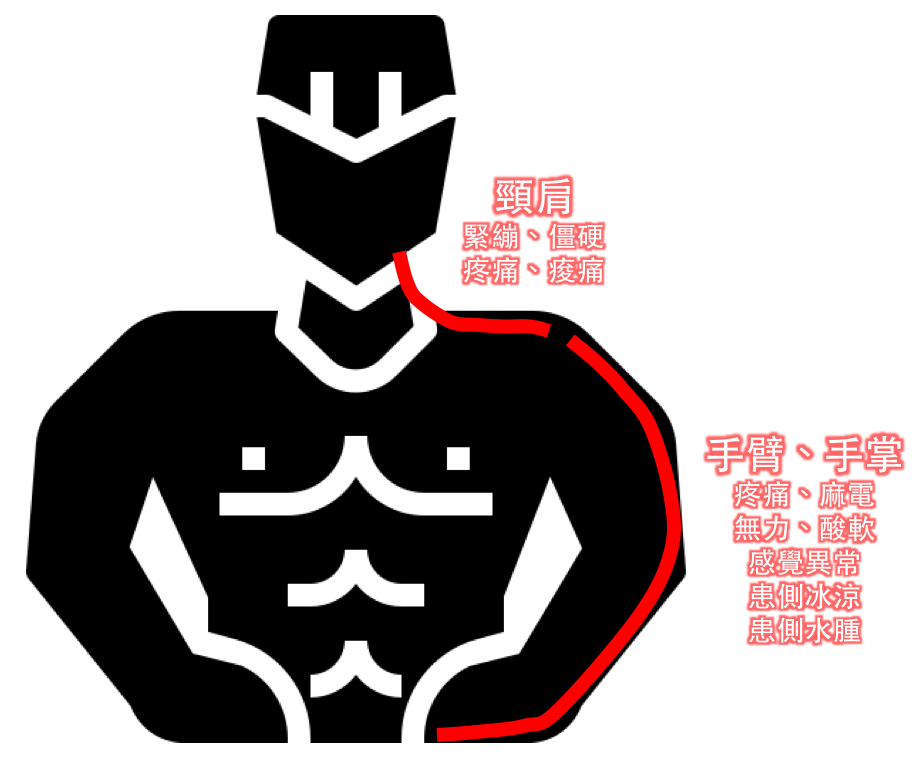

我們已經知道「胸廓出口症候群」可能是神經或血管受到壓迫,其中超過9成是神經受壓,因此常見表現都是神經症狀。由於受壓的「臂神經叢」主要是頸神經的分支,因此和頸椎壓迫的表現很像,容易混淆。具體來說,「胸廓出口症候群」的症狀與常見分佈範圍如下:

常見症狀 :

- 緊繃:頸部、肩部

- 疼痛:頸部、肩部、手臂、手掌

- 麻電:手臂、手掌

相對少見症狀:

- 無力感:手臂、手掌

- 皮膚感覺異常:手臂、手掌

- 患側溫度較低:手臂、手掌

- 患側肢體水腫:手臂、手掌

這些症狀大多數會讓人直接聯想到神經問題,一般來說大家都很有警覺性。其中需要特別提醒大家的是「患側溫度較低」。

如果你會感覺到某一隻手特別涼、特別冰就要特別注意。這是比較典型的「血管」受壓迫的表現,因為動脈受到壓迫後血流供應受阻,後端的肢體就會變得叫冰涼。另一個比較明顯的血管受壓表現是「患側肢體水腫」,這偏向是靜脈受壓,血液回流受阻,整體來說又更少見,然而一旦發生要特別留意!

和頸椎退化壓迫還是好難分?小撇步報你知!

如果你有上面提到的這些症狀你「都有」,那很可能就是胸廓出口症候群的受害者了。但如果只有常見症狀,好像還是很難和頸椎壓迫區別,該怎麼辦呢?建議可以自我評估下面三個問題:

- 是否有胸悶或呼吸不順?

- 頸肩僵硬感是否比較偏前側?

- 自己是否為好發族群?

胸悶、呼吸不順雖然不是「胸廓出口症候群」在教科書上的典型症狀,然而根據臨床觀察,很多患者會有類似症狀。可能覺得自己容易「喘大氣、常嘆氣」,尤其是緊繃、工作時間比較長的時候特別明顯。不少人覺得這種胸悶、呼吸不順只是壓力大的表現,但如果還有上面說的:頸肩痛、手麻,那就要小心了!

「胸廓出口症候群」之所以會和呼吸、胸悶扯上關係其實是有道理的!因為跟它相關的幾條肌肉:前/中斜角肌、胸小肌,有時還包括鎖骨下肌,都屬於「輔助呼吸肌」!當它們緊繃時,表示呼吸相關的肌肉都已經很疲勞,當然會造成胸悶、呼吸不順的感覺。而呼吸模式的異常往往和壓力、姿勢不良有關,這也是為什麼問題常發生在長時間緊繃、電腦文書作業之後。

當然,如果你是長時間處於壓力、不良姿勢下工作的人,對於頸肩僵硬、痠痛的感覺大概不陌生,或者甚至習慣了!但是與胸廓出口症候群有關的頸肩僵硬「部位」可能會有點不一樣。比較不在脖子後面和兩邊肩膀聳起來的肌肉,而是偏向頸部外側、鎖骨周邊、或者胸部外側的緊繃感,按壓這些地方可能有酸痛,某些位置甚至還有酸麻感!

若從好發族群的角度來看,會「長時間維持不良姿勢」的人,主要如:依賴電腦作業的文書行政人員、研究人員、生產線作業員、手機依賴者,都容易患上胸廓出口症候群。其他某些需要「常維持手臂上舉」的工作,如:老師、畫家、室內裝修人員,也容易造成相關肌肉緊繃而患病。運動員當中,需要常常把手高舉過頭的項目如:排球、羽球、游泳、網球、棒球投手,也都要小心。

最後提醒一句,如果你疑似有症狀,又注意到自己會常常「伸懶腰、擴胸、嘆氣」才覺得比較舒服,就應該留意了!

該做哪些檢查?能期待做了某個檢測就確診嗎?

對於那些想要靠某一項檢查「確定」自己到底是不是「胸廓出口症候群」的朋友來說,可能要失望了,這個問題並沒有單一的、特別好的檢查工具。

X光能用來檢查有沒有鎖骨、肋骨的異常;超音波可以用來檢查有沒有些明顯肌肉異常或神經壓迫;神經傳導檢查可以確認有沒有明顯的來自頸椎或臂神經叢的壓迫。然而這些檢查都只能「輔助」判斷,主要的用途還是排除其他容易和「胸廓出口症候群」混淆的疾病。

病史詢問、姿勢評估、肌肉狀態(緊繃、無力、萎縮、壓痛……等)、皮膚感覺有無異常、肢體有無蒼白/冰冷/水腫……這些一般評估,可能才是幫助判斷「胸廓出口症候群」比較重要的檢查!

有些「特殊理學檢查」會有些幫助。如:Adson’s Test(影片如上)是個敏感性、特異性都還不錯的檢查,也就是說這個檢查容易找出問題,也算準確。Wright’s Test的敏感性高,但準確度較差,臨床上很常用的Roos Test則在敏感性、特異性兩者都有些爭議,有人說好也有人說差。Supraclavicular Pressure Test/Morley Test(影片如下)則是有相當高的準確性 (Hooper et. al., 2010)。

有哪些治療選項?療效反反覆覆的關鍵在哪?

在治療方面,透過針灸、徒手治療放鬆相關肌肉是有幫助的。對前/中斜角肌附近的「頸部神經點 (nerve point of the neck, punctum nervosum)」進行周邊神經注射(相關文章連結),或者配合超音波做神經解套注射,也可能會有助於緩解神經症狀、放鬆肌肉。但是如果只做這些治療,常常沒辦法達到穩定的效果,症狀比較容易反覆發作。

要達到穩定療效,配合「矯正性運動」對身體肌肉進行再教育通常是必要的!除了大家都能夠想像的「姿勢矯正」之外,根據過往經驗,「呼吸訓練」可能是最容易被忽略的重點!

如果大家有仔細看前面的文章,肯定已經知道這些與「胸廓出口症候群」有關的肌肉,幾乎都是「輔助呼吸肌」,和呼吸模式的異常有密切關聯。當這些肌肉緊繃,除了本身會痠痛僵硬、引起胸悶和呼吸不順、讓那些神經血管的通道變得狹窄造成壓迫,也會造成姿勢的異常!

所以想要解決這些胸廓出口症候群的症狀,想要改善相關姿勢異常,處理這些「輔助呼吸肌」是有必要的!根源往往就在於「呼吸模式異常」,所以需要相關矯正,文章一開頭的患者便是如此。許多治療效果不佳、症狀反覆的案例,缺的拼圖恰好就是這一塊!

以上這些是我們對「胸廓出口症候群」治療所累積出來的一些經驗與想法,供大家參考,最後整理一個表格,希望能讓大家更簡便地了解這個問題:

| 主要原因 | 臂神經叢、鎖骨下動/靜脈在鎖骨周邊(胸廓出口)受到壓迫。 |

| 壓迫區域 | 斜角肌間三角:前、中斜角肌之間 肋骨鎖骨三角:第一肋骨、鎖骨之間 胸小肌下間隙:胸小肌、肋骨表面之間 |

| 主要症狀 | 1. 頸肩緊繃僵硬、疼痛 2. 手臂、手掌麻電疼痛 3. 患側手臂、手掌無力感、皮膚感覺異常、冰涼或水腫 |

| 觀察重點 | 1. 是否有胸悶或呼吸不順? 2. 頸肩僵硬感是否比較偏前側? 3. 自己是否為好發族群? 4. 疑似有症狀,又常常會「嘆氣、擴胸、伸懶腰」 |

| 常用檢查 | 並沒有單一的、特別好的檢查 儀器檢查:X光、超音波、神經傳導檢查 其他檢查:姿勢評估、肌肉狀態、皮膚感覺、特殊理學檢查 |

| 治療選項 | 物理治療、針灸、周邊神經注射、超音波導引神經解套注射 矯正性運動:呼吸訓練、姿勢矯正 |